粉体稀相气力输送技术广泛应用于各种生产领域中。对粉体气力输送装置的一般要求为能够连续的输送粉料。在一些特殊的生产工艺中,粉体气力输送装置除了需要满足一般要求外,还需要保证其在单位时间输送的粉料量尽可能的相同,即输送粉体流量的稳定。要提高稀相气力输送过程中粉体流量的稳定性,除了对气力输送设备进行技术升级外,更需要建立一套有效、可靠、简便的稀相气力输送粉体流量稳定性评价方法,为评价技术改造效果和用户选用供料设备提供指导。

目前评价气力输送粉体流量稳定性的方法主要有2大类:1)直接称重法。计量集料容器内实时质量变化,得到实时的粉体输送量。本方法中由于需要称量集料容器质量,因此计量设备量程大,精度低,无法保证测量的精确性。2)间接测量法。利用层析成像、超声波等技术,测量输送管道内粉体实时流量。该方法所需要仪器设备的价格昂贵,技术复杂,可靠性较差,并不适用于所有的气力输送设备和恶劣的工作环境。

管道压差信号是气、固两相流动的重要参数,包含丰富的信息,是流动性、 输送状态、 管道几何结构等特性的综合体现。 国内一批研究者利用弯管、文丘里管等部件压差测量粉体流量[1-6],并取得一些成果。虽然通过节流部件压差计量粉体流量的精度不高,但其原理完全可以被利用于粉体流量稳定性的评价中。

要利用管道压差信号评价稀相气力输送粉体流量的稳定性,选择适合的管道形式是需要考虑的关键问题。为了选择更适合评价粉体流量稳定性的管道形式,本文中在常压气力输送实验台上对水平弯管和文丘里管的压差特性、流动型态和压差信号波动特性等进行研究,并根据2种管道气固流动特性选择适合的管道形式。

1 实验

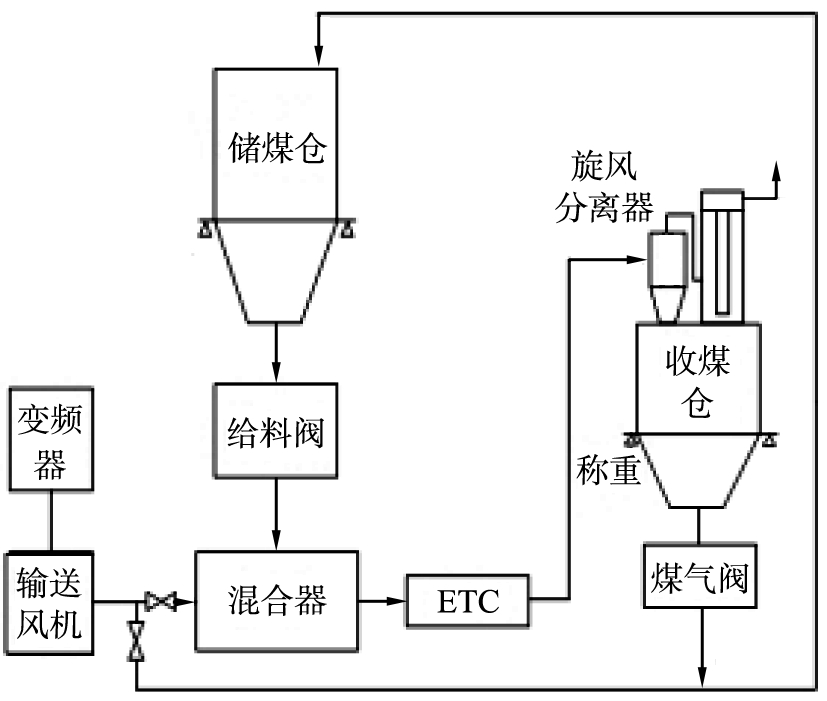

常压稀相气力输送实验台按照真实的煤粉工业锅炉煤粉储送系统设计搭建,如图1所示。

图1 实验台示意图

Fig.1 Schematic diagram of test bench

储煤仓中煤粉经过锁气阀,在混合器中与输送风充分混合后,进入内径为100 mm的水平输送管道,最终进入带有称重装置的收煤仓。

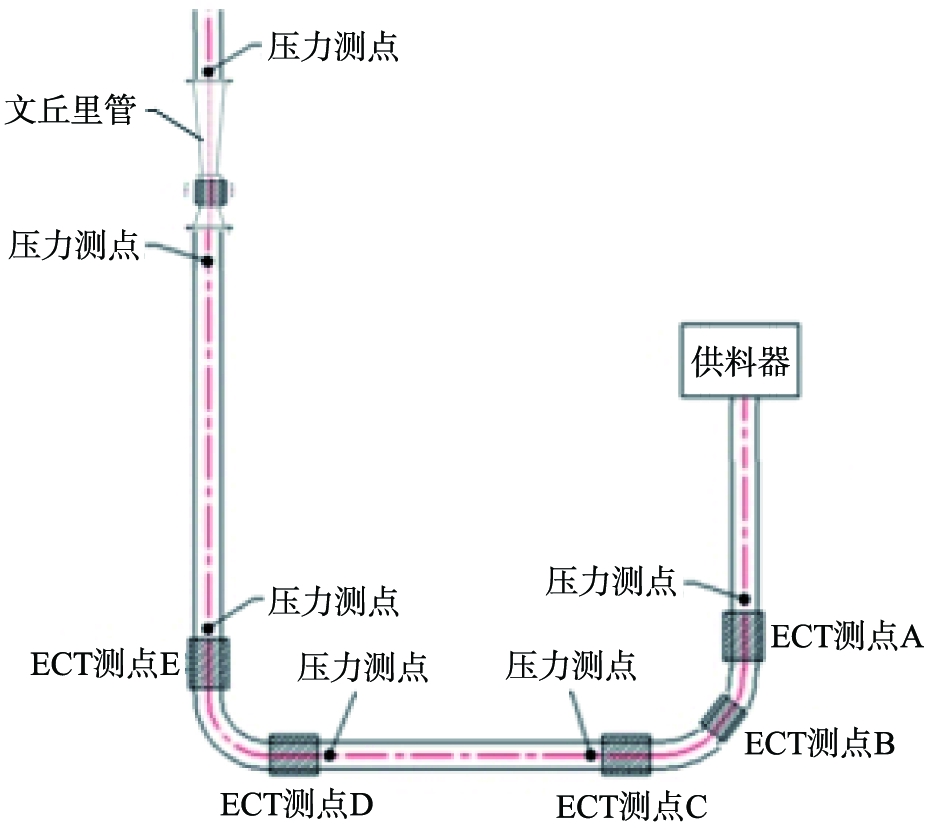

水平管道总长为20 m,包括直管、 文丘里管、 90 °弯管,沿程布置压差测点和电容层析成像(ECT)测点,如图2所示。

输送风量和给煤量由变频器控制。输送风量由V锥气体流量计测量,精度为0.5%。弯管和文丘里管的压差由瑞士Keller公司PD-23型压差传感器测量,精度为0.3%。收煤仓的实时质量由德国瑞驰称重传感器测量,其精度为0.3%。为了观测管道内部煤粉流动状态,在水平输送管道的弯管和文丘里管上布置电容层析成像(ECT)测点。

本研究中选用煤粉为实际生产中使用的神府烟煤煤粉,平均粒径为76 μm,真密度为1 350 kg/m3,堆积密度为725 kg/m3,含水率为5%。

图2 水平管路测点布置示意图

Fig.2 Schematic diagram of measuring points

2 结果与讨论

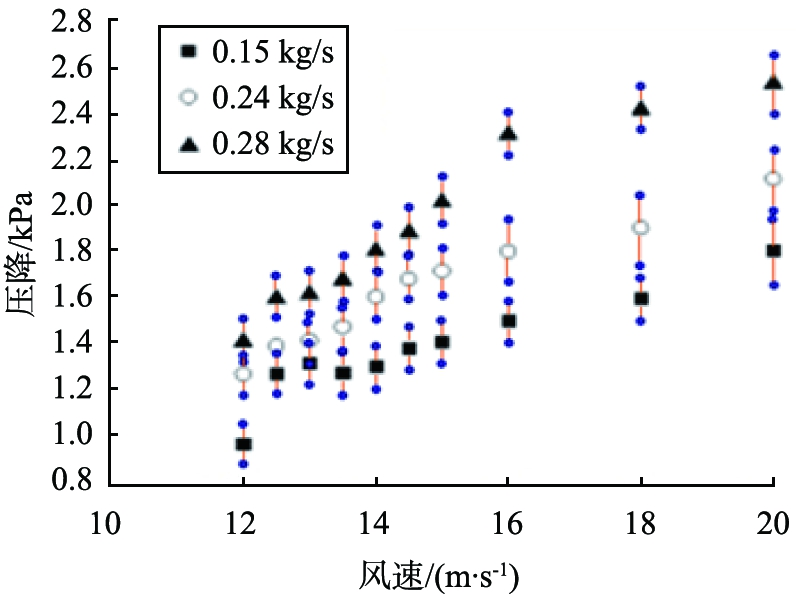

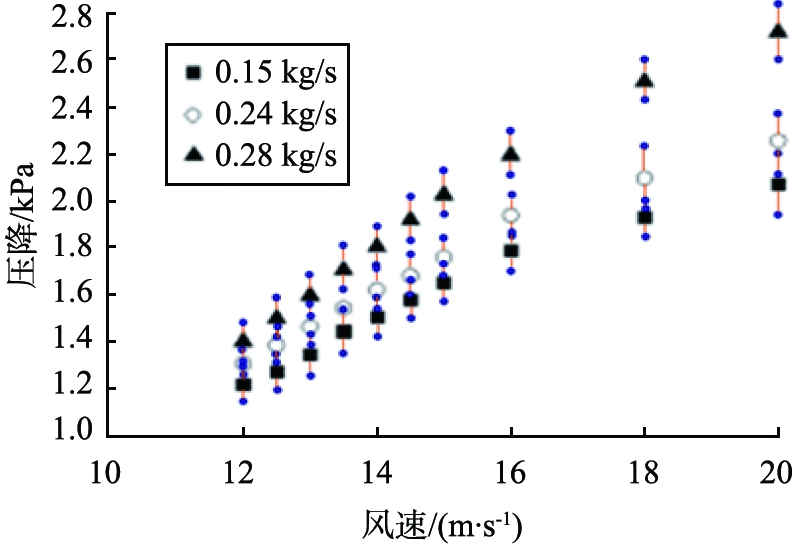

2.2 2种管道的压差特性

不同操作条件下,弯管与文丘里管压差如图3—4所示。从图中可以看出,在煤粉流量给定条件下,弯管压差随输送风速增加首先大幅增大,随后增加趋势逐渐减小,其变化规律与文献[7]一致,而文丘里管压差随输送风增加呈现近似线性关系。

图3 弯管压差特性

Fig.3 Pressure difference of syphon

图4 文丘里管压差特性

Fig.4 Pressure difference of Venturi

气、固两相流动时,水平弯管压差经典计算公式[8]可表示为

(1)

式中: ζ为纯气体时弯管局部阻力系数,与弯管的尺寸和材质有关; m为固气质量比; Ug为表观气速,m·s-1。 K为经验系数,Gs为粉体质量流率,kg·s-1; ρg为气体密度,kg·m-3;A为管道截面积,m2。

气、固两相流动时,文丘里管经典压差计算公式[9]表示为

(2)

式中:β为节流比;θ1为收缩角,(°);θ2为扩张角,(°);L为喉口段长度,mm;Gp为粉体质量通量,kg·m-2·s-1;Gs为粉体质量流率,kg·s-1;A为粉体流通面积,m2;Ug为表观气速,m·s-1;a、 b、 c、 d、 e、 f为经验系数。

由式(1)、(2)可知,气、固两相流动时,水平弯管压差为表观气速的二次函数、为粉体质量流率的一次函数。对于几何尺寸给定的文丘里管道,其压差为表观气速和粉体质量流率的一次函数,因此水平弯管压差随风速增加呈现非线性升高趋势,而文丘里管压差随输送风增加呈现近似线性升高关系。

由于弯管压差为表观气速的二次函数、为粉体质量流率的一次函数,因此弯管压差对气速变化产生的反应更加敏感。风速的微小变化就可能引起弯管压差的剧烈波动,覆盖粉体实时流量变化引起的压差波动。

文丘里管压差是风速和粉体质量流率的线性函数,对于常规气力输送设备来讲,气体瞬时流率要比粉体瞬时流率稳定得多,可以近似认为文丘里管压差变化是由粉体流量瞬时变化产生的,则文丘里管道压差变化幅度与粉体流量变化幅度呈现线性关系,因此利用文丘里管压差波动来反应管道内煤粉流动的稳定性更加适合。

2.2 2种管道流动型态

ECT技术可以有效地观测管道内的气固流动状态[10-11],根据ECT图像随时间的变化规律,可以清楚地区分管道内流型。实验中采用八电极ECT对弯管和文丘里管道内流型进行观测。

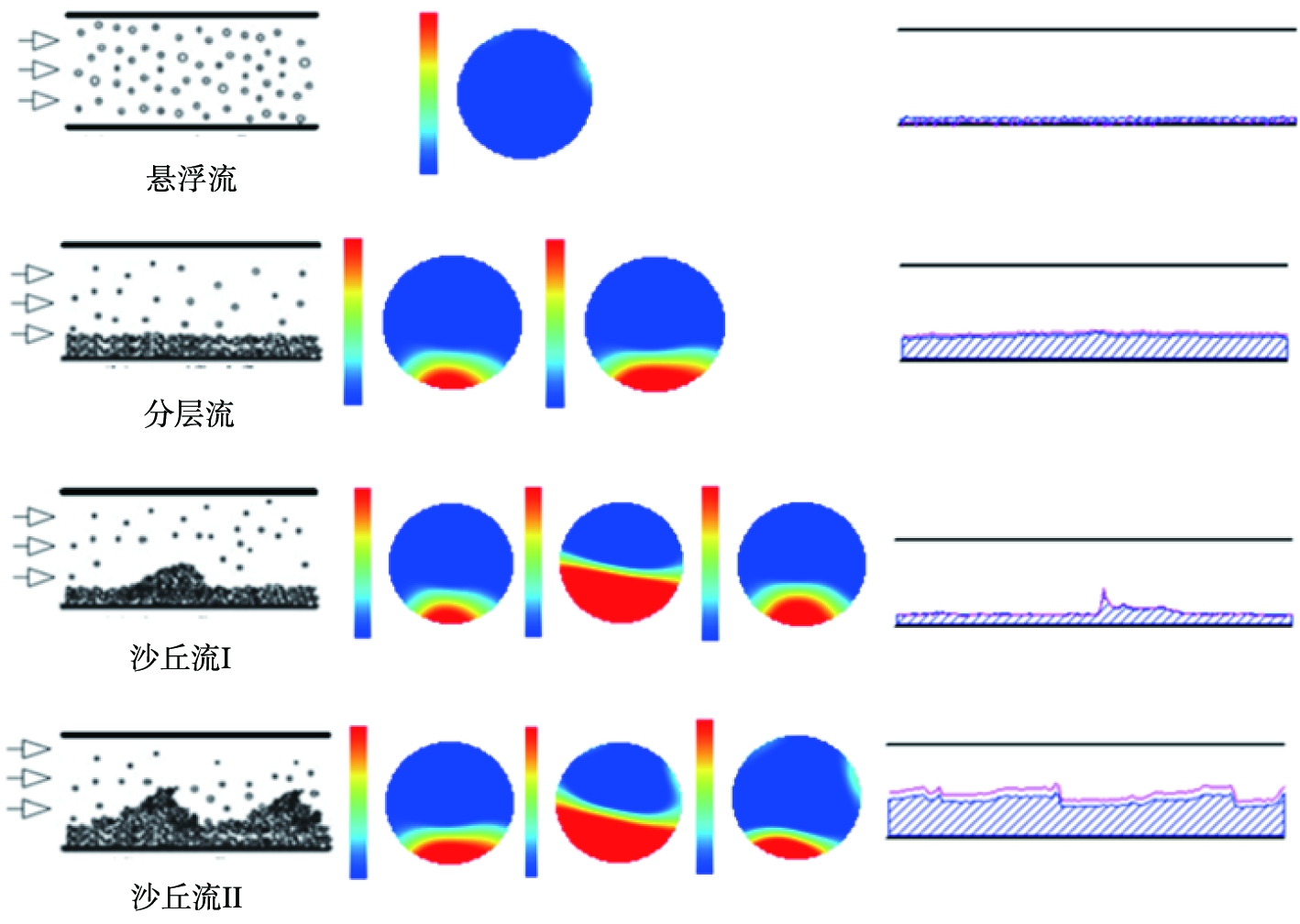

在本文中所包含的稀相气力输送操作条件范围内,气固流动可出现悬浮流、分层流、沙丘流Ⅰ、沙丘流Ⅱ(快速移动的沙丘流)4种流型。根据水平管道截面的ECT实时图像,可以得到不同时刻管道截面粉体(管底部)沉积情况,由管道内粉体沉积层的变化情况,可以判断出气固流动型态,如图5所示。

图5 不同流动型态示意及对应的ECT成像特征

Fig.5 ECT images corresponding to different flow patterns

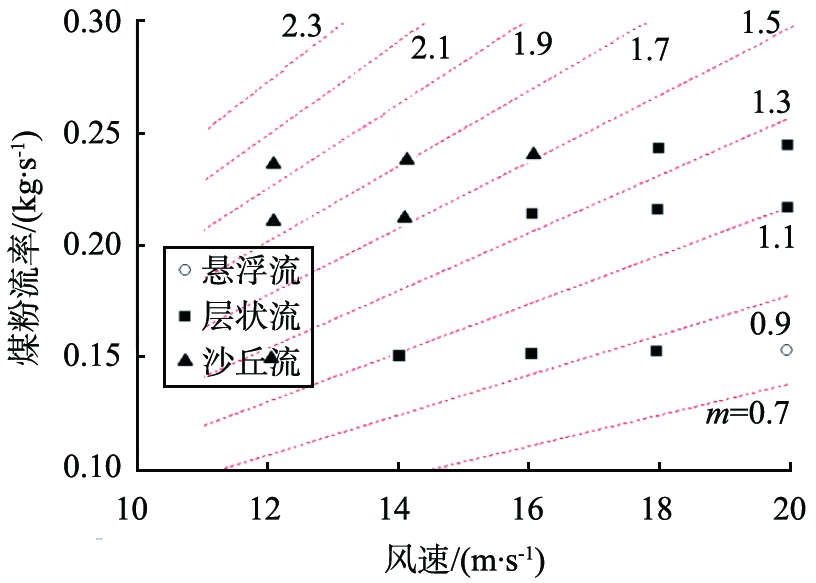

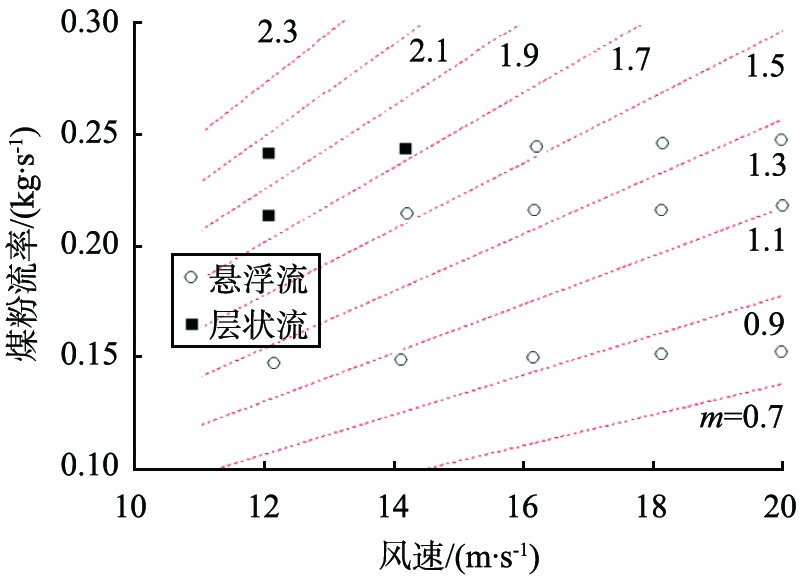

图6为水平弯管和文丘里管在不同操作下气固流动所处的流动型态。由图可见,随表观气速的降低或煤粉流率的增大,水平弯管内依次出现悬浮流、分层流及沙丘流。气、固流型除了与固气质量比有关外,还与具体的操作条件有关。相同固气比、不同操作条件下,气、固流型也可能不同。

a 弯管内气固流型

b 文丘里管内气固流型

图6 不同操作条件下管道气固流型

Fig.6 Flow patterns characteristics under different operating conditions

对于弯管,当固气质量比小于0.8时,气固流型为悬浮流。当固气质量比在0.8~1.3之间,气固流型以分层流为主。当固气质量比大于1.3时,气固流型以沙丘流为主。与文献[12-13]相比较可知,相较于直管,水平弯管在更小的固气质量比下就出现分层流和沙丘流,原因是气固两相流经过弯管时,由于离心作用,煤粉与弯管外侧管壁撞击、摩擦,导致煤粉颗粒的速度损失[14-15],因此气固两相流流经弯管比流经直管时,更容易产生沉积,出现分层流和沙丘流。

对于文丘里管道,当固气质量比小于1.7时,气固流型为悬浮流。固气质量比大于1.7时,气固流型为层状流。在本实验中所涉及的操作条件下,并未出现沙丘流。这是由于气流经过文丘里管收缩段时,气体速度大幅增加,在文丘里管出口后部形成低压区,对粉体颗粒产生“抽吸”作用[16],同时气速的增加也提高了气流携带粉体的能力,因此在文丘里管道内部及附近不易出现粉体的沉积。

在局部管道内,若气固流型为沙丘流,其气体实际流动面积受到沙丘状粉体起伏的影响,气体实际流速不断变化,因此相对于悬浮流和层状流,沙丘流型态下管道的压差信号波动更加剧烈。气体实际流速的变化和“沙丘”的起伏,导致粉体流量变化也比悬浮流和分层流型态下粉体流量变化更加剧烈。文丘里管即使在固气质量比较高的操作条件下,其内部气固流动依然保持悬浮流和层状流的型态,因此压差信号更加稳定,其压差信号更加适合反映粉体流动的稳定性。

2.3 管道压差信号波动的统计学分析

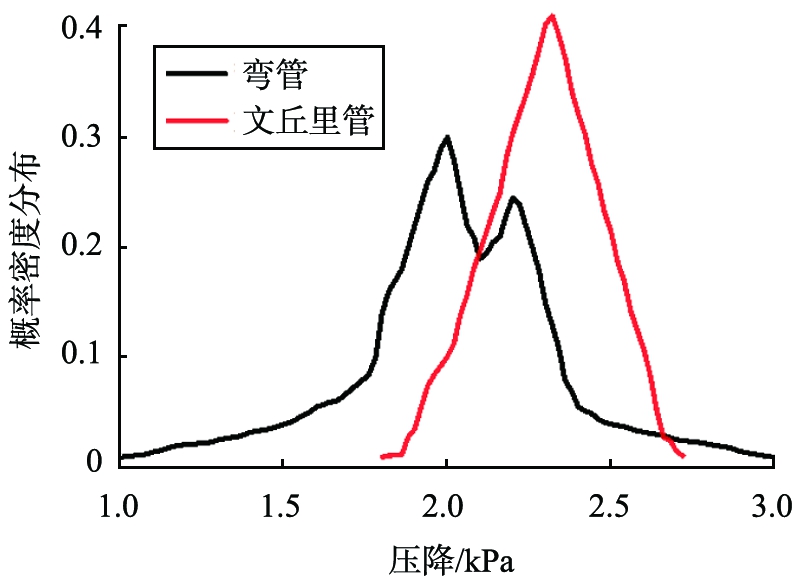

为了比较弯管与文丘里管压差波动程度,在同一工况下,对2种管道压差信号进行数学统计分析。图7为输送风流速16 m·s-1,给粉量0.24 kg·s-1下,弯管和文丘里管压差信号的概率密度函数分布特征。

图7 弯管与文丘里管道压差信号的概率密度分布

Fig.7 Probability density distribution of pressure drop signals in syphon and Venturi

从图中可以看出,弯管压差信号概率密度分布在1~3 kPa,其压力信号分散程度大,且呈现双峰状态。文丘里管压差信号概率密度分布在1.8~2.7 kPa,且呈现单峰状态。在输送风流速16 m·s-1,给粉量0.24 kg·s-1条件下,弯管内气、固流型为沙丘流,文丘里管内气、固流型为悬浮流。根据文献[17]论述,随着两相流动过程复杂性和扰动程度增大,压力信号概率密度越分散,呈多峰状态状,可以看到在相同操作条件下,由于2种管道气固流型特性的差异,文丘里管道内气固流动状态受流型的扰动程度更小,因此流动更稳定。

利用文丘里管压差信号评价粉体流动稳定性,可以避免沙丘流导致的气固流动不稳定对压差信号的干扰。

3 利用文丘里管压差信号评价煤粉流量稳定性的应用

根据弯管和文丘里管压差特性、流型特性和压差信号波动特性的考察结果,本文中选择利用文丘里管压差信号来评价煤粉流量的稳定性。

利用小波空域相关性去噪法[18-19],对不同操作条件下文丘里压差原始信号进行降噪,得到有效压差信号,构造具有统计学意义的粉体流量稳定性指标。

粉体流量均匀性指数J[20],

(3)

粉体流量离散性指数L,

(4)

式中:n为有效数压差信号中包含的数据个数;Pi为第i个数据值;Pa为有效信号中所有数据的数学期望值;Pmax为有效信号包含数据中的极大值;Pmin为有效信号包含数据中的极小值。

均匀性指数J越小,说明一段时间内粉体瞬时流量越均匀。粉体流量离散性指数L越小,说明一段时间内粉体瞬时流量变化分为越小,分布越集中。

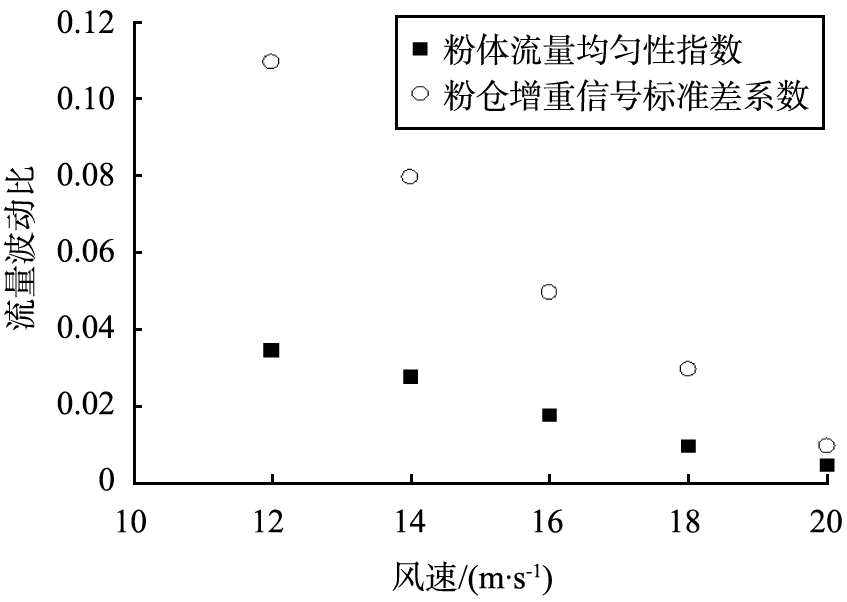

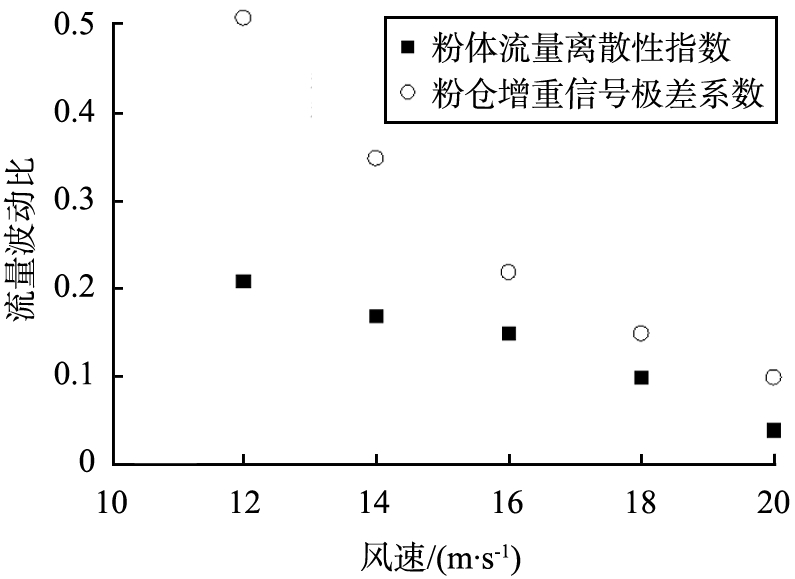

利用收煤仓增重信号可以直接反应煤体流量的稳定性。 图 8—9 为时均给煤量 0.24 kg·s-1,不同风速条件下,利用文丘里管道压差有效信号计算得到的煤粉流量稳定性指标与粉仓增重信号的统计指标对比。

图8 粉体流量均匀性指数、粉仓增重信号标准差系数随风速变化规律

Fig.8 Variation of flow uniformity index and weight gain signal with wind speed

图9 粉体流量离散性指数、粉仓增重信号极差系数随风速变化规律

Fig.9 Variation of flow uniformity index and weight gain signal with wind speed

收煤仓增重信号的标准差系数反映煤粉瞬时流量的均匀程度,收煤仓增重信号的极差系数反映煤粉瞬时流量的变动范围。收煤仓增重信号的标准差系数和极差系数越小,说明煤粉流量波动越小、稳定越强。由图8—9可以看出,煤粉流量均匀性指数与收煤仓增重信号标准差系数随气速的增加均逐渐减小,煤粉流量离散性指数与收煤仓增重信号极差系数随气速的增加也逐渐减小,即时均给煤量给定的条件下,输送风速越大粉体流量越稳定,这与前文分析相一致。同时也可以看到,根据文丘里压差信号计算得到的煤粉流量稳定性指数可以很好地评价煤粉流量稳定性。

4 结论

1)水平弯管和文丘里管压差随着风速和给煤量的增加而增大。煤粉流量给定条件下,弯管压差随输送风速增加首先大幅升高,随后增加趋势逐渐减小,而文丘里管压差随输送风增加呈现近似线性关系。

2)由于离心作用,弯管中煤粉颗粒与外侧壁面碰撞、摩擦,导致速度损失,因此更加容易出现煤粉沉积。而流体通过文丘里管,会在出口后部形成低压区,对煤粉颗粒产生“抽吸”作用,同时局部气速增加也提高了气流携带粉体的能力,在文丘里管道内部及附近不易出现煤粉的沉积,因此随固气质量比增加,在弯管中更早出现分层流和沙丘流。

3)在相同操作条件下,弯管压差信号的概率密度函数呈现分散、多峰的分布型态,文丘里管压差信号呈现集中、单峰的分布形态。

4)通过比较2种管道的压差特性、流型特性和压差信号波动特性,选择文丘里管压差信号来评价稀相气力输送粉体流量稳定性。构造具有统计学意义的粉体流量稳定性指标,可以有效地比较不同操作条件下粉体流量的稳定程度。

[1]金锋,刘仁学,夏靖波,等. 差压-浓度法测量气固两相流质量流量[J]. 东北大学学报(自然科学版),1999,20(5):461-463.

[2]黄志尧,周泽魁,李海青. 气力输送粉料流量测量的差压-浓度法[J]. 高校化学工程学报,1995,9(3):239-243.

[3]刘宗明,岳云龙,张学旭,等. 文丘里计测量气-固两相流流量的实验和数值计算[J]. 济南大学学报(自然科学版),2001,15(4):296-298.

[4]谢菲,丁艳军,吴占松. 文丘里法管道煤粉流量测量的实验研究[J]. 清华大学学报(自然科学版),2007,47(5):670-673.

[5]程守光. 双弯管法固相质量流量软测量方法研究[D]. 唐山:河北联合大学,2015.

[6]王龙辉,李永光,凌冬冬,等. 基于气体压力探针的流量测量研究[J]. 能源与节能,2016(5):2-5.

[7]刘晓斌,段广彬,刘宗明. 水平弯管内气固两相流的试验研究与数值模拟[J]. 济南大学学报(自然科学版),2012,26(3):230-235.

[8]池作和,张力,潘卫国,等. 垂直管和弯管煤粉输送阻力试验及计算方法[J]. 燃烧科学与技术,2000,6(4):315-319.

[9]刘剀,陆海峰,郭晓镭,等. 文丘里管结构对高浓度煤粉流动特征及压差特性的影响[J]. 化工学报,2015,66(5):1656-1666.

[10]JAWORSKI A,DYAKOWSKI T. Application of electrical capacitance tomography for measurement of gas-solids flow characteristics in a pneumatic conveying system[J]. Measurement Science and Technology,2001(12): 1109-1119.

[11]MADHAUDANA S,ZHU K,WANG C,et al. Electrical capacitance tomography measurements on the pneumatic conveying of solids[J]. Ind Eng Chem Res,2001(40): 4216-4226.

[12]柳竹欣. 电站锅炉煤粉浓度实时监测系统的设计与应用研究[D]. 北京:华北电力大学,2007.

[13]朱芳波. 电站锅炉煤粉浓度的微波测量方法研究[D]. 南京:南京理工大学,2007.

[14]王超,孙晓梦,张文彪. 稀相气固两相流90°圆截面弯管流动特性[J]. 力学季刊,2013,34(3):487-493.

[15]潘卫国,池作和,岑可法. 锅炉一次风煤粉气流流过弯管时的数值模拟研究[J]. 动力工程,1999,19(6):438-444.

[16]刘剀. 高浓度煤粉流经文丘里管的过程特征与规律研究[D]. 上海:华东理工大学,2015.

[17]陈振瑜,赵庆军,何利民. 水平管段塞流气量增加瞬变过程统计特性分析[J]. 化工学报,2004,55(8):1274-1279.

[18]杨福生. 小波分析的工程分析与应用[M]. 北京:科学出版社,1999:1-145.

[19]王芳. 小波分析在信号去噪中的应用研究[D]. 成都:西华大学,2009.

[20]谢锴,郭晓镭,丛星亮,等. 工业级水平管粉煤气力输送的最小压降速度和稳定性[J]. 化工学报,2013,64(6):1969-1975.